アイドリングストップ普及の系譜①

アイドリングストップ普及の系譜①

バッテリー通信

2024年06月

今月号は来月号と合わせて2回にわたり、START&STOPシステム

(アイドリングストップシステム)の普及の背景についてお話します。

ISS普及の歴史はAGMとEFBの性能差の理解に大きく関わっています。

そのあたりを理解いただければと思います。

①ヨーロッパ市場における”START&STOP”の登場

元々ヨーロッパでは長距離走行で燃費の良いディーゼル車が人気でした。そんなヨーロッパで排気ガスの削減対策として ”コモンレール” という技術が1990年代後半に登場しました!

それによりエンジン性能向上や黒煙の軽減が実現しました。しかし、排気ガス中に含まれるいくつもの有害ガスの中の “NOx” だけが唯一アイドリング時に排気量が多い為削減率がすくなかったのです。その対策として、アイドリング時にエンジンを停止させる”アイドリングストップ(ISS)”がヨーロッパのディーゼル車を中心に普及しました。ディーゼル車は長距離移動が多いドライバーに好まれていましたが、信号の多い市街地ではガソリン車の比率が多く、ガソリン車ではISSが普及しませんでした。

②地球温暖化に対する意識の向上

1997年に京都議定書が結ばれ、各国が地球温暖化対策として、温室効果ガスの削減に向けての動きを加速化させました。自動車メーカーも様々な対応を求められ、ハイブリッド技術(マイクロハイブリット、マイルドハイブリッド等)、やアイドリングストップシステムに注目が集まりました。

中でもCO2削減の有効な方法として”燃費を良くする”ことが求められ登場したのが、ガソリン車におけるダウンサイジング・ターボ(ターボによるエンジンの小排気量化)でした。日本市場でも2007年ごろからドイツ車を中心に登場しました。

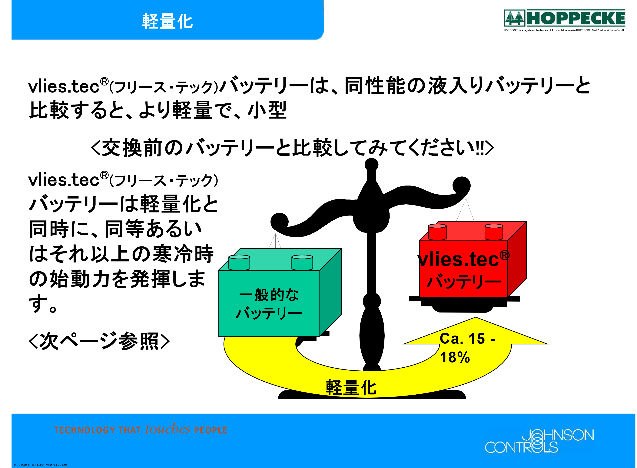

2012年頃からEFBバッテリーが誕生し、徐々に普及し始めました。そのため2010年~2015年頃の車の新車搭載はSLIバッテリーでも、一部車種はEFBへ変更を推奨しています!

2005年には「2015年までにヨーロッパで生産されるすべての車の70%がアイドリングストップになる」とまでいわれたよ。そしてその新車搭載時のシェアの約8割をVARTAが占めているといわれていました。→当時はEFBなどが存在していなかったから!

日光社の知恵袋

2024年現在はちがいます。

EFB登場当初はよくすぐにバッテリーが劣化してアイドリングストップしなくなるという現象が起きていました。実はこれはヨーロッパに比べて、日本は信号が多く、ISSを作動する機会も時間も多かった為エンジンやバッテリーの負荷がかかり、車載コンピューターが故障と判断していました。

EFB自体も今より性能がよくなかったこともあり、20年前から現在でも通用する完成度をもっていた、AGMのほうが上位互換という認識を持っておられるかたも多いかもしれませんね。

現在ではEFBは年々その品質を上げており、メーカーによって大きく異なりますが、上下の関係は存在しないといえます。